In the midst of the climate crisis, the role of religious organizations is increasingly crucial. Islamic religious organizations as the majority religion in Indonesia promote Green Islam (Jannah, 2024) as their commitment to the issue. However, this commitment is questioned by the ambivalent attitude of these religious organizations towards the climate crisis, especially because of the closeness of religious organizations with the government through the submission of Mining Licenses (IUP) to religious organizations such as NU and Muhammadiyah.

Wigke Capri

[av_textblock fold_type=” fold_height=” fold_more=’Read more’ fold_less=’Read less’ fold_text_style=” fold_btn_align=” textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-desktop-font-size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” fold_overlay_color=” fold_text_color=” fold_btn_color=’theme-color’ fold_btn_bg_color=” fold_btn_font_color=” size-btn-text=” av-desktop-font-size-btn-text=” av-medium-font-size-btn-text=” av-small-font-size-btn-text=” av-mini-font-size-btn-text=” fold_timer=” z_index_fold=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-m60gmajn’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Online Complaint Handling System atau mekanisme penanganan keluhan merupakan sistem yang dirancang secara daring (digital) untuk menangani keluhan atau pengaduan dari masyarakat atas layanan yang mereka terima. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara warga didengar, masalah mereka diselesaikan, dan penyedia layanan bertanggung jawab atas kualitas serta keamanan layanan yang diberikan. Menurut Mees dan Driessen (2019) sistem penanganan keluhan memiliki lima elemen utama: tanggung jawab dan mandat yang jelas, transparansi, pengawasan politik, kontrol warga, serta pemeriksaan dan sanksi, yang bergantung pada partisipasi masyarakat untuk memastikan penyedia layanan bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan layanan. Pada prosesnya mekanisme ini juga harus transparan, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Transformasi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, termasuk dalam ranah demokrasi dan pemilu. Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi kini mengalami perubahan signifikan dengan adopsi teknologi digital, yang menawarkan efisiensi dan kemudahan partisipasi, terutama melalui inovasi E-Voting. Di Indonesia, dengan luasnya wilayah geografis dan kompleksitas logistik dalam penyelenggaraan Pemilukada, penerapan E-Voting dapat dijadikan sebagai solusi potensial. Pemilukada 2024 menghadirkan momentum penting untuk menilai bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemilu Indonesia. Namun, di balik potensi yang besar, E-Voting juga membawa tantangan. Ketergantungan pada teknologi memunculkan isu kritis seperti kesenjangan akses digital, keamanan siber, perlindungan privasi, dan transparansi proses pemilu. Semua ini menuntut refleksi mendalam, tidak hanya dari sudut pandang teknis tetapi juga dari perspektif filosofis. Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) atau yang dikenal dengan nama McLuhan, seorang filsuf media terkemuka, memberikan kerangka berpikir yang relevan untuk memahami teknologi sebagai media yang tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga menciptakan dampak mendalam pada struktur sosial, pola pikir, dan proses pertahanan diri manusia dalam menaklukkan keterbatasan tubuh manusia (McLuhan, 1964). Teknologi direproduksi oleh manusia sebagai perluasan tubuh manusia yang berada di luar dirinya dan dikenal sebagai media. Manusia secara sadar harus dapat memahami proses lahirnya teknologi secara sadar untuk menjadikan dirinya tidak hanya sebagai alat reproduksi teknologi semata tetapi yang dapat memahami reproduksi teknologi sebagai tindakan aktif perluasan dirinya yang senantiasa berada dalam kesatuan dengan dimensi interioritasnya.

Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Perlunya sanitasi yang baik berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Sebagai kebutuhan pokok, sanitasi harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program penyediaan sanitasi harus menjunjung tinggi keadilan terutama soal keadilan akses. Bila diuraikan lebih lanjut, permasalahan sanitasi juga mencakup upaya pemenuhan kebutuhan air dan higienitas atau kerap disebut WASH (Water, Sanitation, and Hygiene). Namun perspektif teknikal ini tidak cukup untuk memahami kekusutan permasalahan penyediaan sanitasi yang berkeadilan tanpa kesenjangan.

Masalah utama yang amat sering muncul soal sanitasi adalah penyediaan infrastruktur sanitasi. Bahkan menurut data World Health Organization (WHO), 2 miliar orang di dunia masih belum memiliki fasilitas sanitasi dasar (WHO, 2019). Data dari UNICEF (2019) menyatakan bahwa hampir 25 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan toilet. Kekurangan akses pada sanitasi tidak hanya membawa pada masalah kesehatan, tetapi masalah lainnya yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat, misalnya kerentanan perempuan terhadap kejahatan seksual (Fuadona, 2015). Pembangunan fisik sering kali tidak peka terhadap kondisi sosial budaya di tempat pembangunan tersebut dilakukan. Sebagai akibatnya, pembangunan fisik gagal menciptakan sanitasi berkeadilan atau bahkan ditolak.

Pemenuhan kebutuhan sanitasi juga amat berkaitan dengan krisis iklim yang makin terasa. Sebagai contoh, McFarlane (2023) menyebutkan kasus banjir akibat krisis iklim di Nairobi yang tidak hanya mempersulit akses terhadap sanitasi, tetapi juga diperparah oleh kondisi sanitasi dengan pengelolaan buruk sehingga membuat banjir menjadi penyebab persebaran penyakit. Ironisnya pembicaraan mengenai krisis iklim justru kerap tidak memedulikan mengenai sanitasi. Ulasan sistematis Satriani, Ilma, & Daniel (2022) terhadap riset mengenai sanitasi di Indonesia mengonfirmasi hal ini. Kebanyakan riset mengenai sanitasi fokus pada isu sosial, terutama perilaku masyarakat, sedangkan paling sedikit adalah mengenai higienitas dan pembiayaan. Namun krisis iklim maupun perubahan iklim bahkan sama sekali tidak muncul.

Di sini pentingnya pendekatan lintas sektoral seperti yang diajukan UNICEF. Dalam praktik pembangunan, komunikasi yang baik diperlukan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan tersebut pada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan jangan sampai merendahkan atau mempermalukan masyarakat yang menjadi target pembangunan (Selamet, 2020). Barrington & Sindall (2018) menyarankan diakomodasinya saran dari pakar masyarakat lokal.

Akses air di Indonesia juga masih belum berkeadilan. Syafi’i dan Gayatri (2019) menunjukkan betapa peliknya permasalahan akses air. Persoalan akses air bukan hanya soal kondisi ekologis, tetapi juga politis. Sudah banyak konflik yang terjadi akibat perebutan sumber daya air. Seperti di Bali, Batu (Jawa Timur), Klaten (Jawa Tengah), Pandeglang (Banten) yang kebanyakan disebabkan adanya persaingan antara masyarakat dan pihak swasta yang dibantu negara. Masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang kalah dalam konflik air.

Persoalan sanitasi dan juga akses pada air tentu tidak hanya meminggirkan masyarakat miskin, tetapi juga mendorong kesenjangan pada kaum disabilitas. Deklarasi Hak-hak Penyandang Disabilitas 1975 memang telah memberikan titik awal terbukanya hak-hak penyandang disabilitas sebagai subjek dari deklarasi hak asasi manusia (HAM). Walau demikian, permasalahan terkait pemenuhan HAM disabilitas pada saat itu masih digambarkan sebagai model medis. Menurut Degener (2000) dalam Santoso dan Apsari (2017), hal tersebut membuat penanganan disabilitas bergantung pada jaminan sosial yang diberikan setiap negara dan bertujuan kuratif (menyembuhkan). Di sisi lain, perkembangan yang terlihat pada model disabilitas baru yang dibawa oleh International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) menjelaskan unsur-unsur disabilitas secara lebih komprehensif yang ditinjau dari keterbatasan fungsi organ tubuh, aktivitas atau partisipasi, dimensi lingkungan, dan faktor sosial. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai penyakit atau kondisi abnormal, melainkan lingkungan sekitarnya yang bermasalah saat tidak dapat menyediakan kesetaraan akses dan sistem yang inklusif (Rioux dan Carbert [2003] dalam Santoso dan Apsari [2017]).

Data dari SMERU Institute yang diolah dari Susenas 2018 mencatat 7.415.560 penduduk Indonesia berusia di atas dua tahun merupakan penyandang disabilitas. Jenis keterbatasan yang disandang juga beragam baik yang tunggal maupun yang menyandang lebih dari satu keterbatasan. Jenis keterbatasan tersebut di antaranya keterbatasan melihat, mendengar, berjalan, menggerakkan tangan/jari, mengingat, berbicara, dan mengurus diri, termasuk juga gangguan emosional (Hastuti, dkk, 2020). Halangan kaum disabilitas terhadap sanitasi dan akses air terbagi dua yakni teknikal dan sosial (Groce, dkk, 2011). Padahal PBB menyatakan hak atas air dan sanitasi sebagai hak asasi yang harus diperoleh semua orang.

Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang juga menyulitkan kaum disabilitas untuk mengakses air. Kaum disabilitas dengan pergerakan yang terbatas misalnya kesulitan mengakses air yang letaknya jauh dari tempat mereka (Groce, dkk, 2011, 618). Kondisi lain yang kerap ditemui penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda, adalah sempitnya ruang gerak di toilet. Penyandang disabilitas yang menyandang kesulitan untuk bergerak membutuhkan ruang gerak yang luas dan juga beberapa sarana pendukung seperti handrail. Kondisi lantai yang licin juga berbahaya, tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga pengguna toilet non-disabilitas. Wastafel dengan ketinggian dan jarak yang menyulitkan untuk dijangkau oleh pengguna kursi roda juga perlu disesuaikan. Berbagai kesulitan yang dialami penyandang disabilitas ini juga terkadang kerap dirasakan oleh lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Kondisi ini juga membuat kaum disabilitas membutuhkan waktu lama untuk menggunakan fasilitas sanitasi dan mengakses air. Implikasinya adalah perasaan segan terhadap pengguna lainnya karena merasa menyulitkan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pelayanan publik tanpa kesenjangan apapun. Peraturan Menteri PU No. 30/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan Peraturan Menteri PUPR No. 14/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung menyatakan berbagai syarat toilet umum untuk penyandang disabilitas yang telah mencakup beberapa poin di atas. Namun rupanya peraturan tersebut masih belum cukup untuk memuluskan penerapannya. Lustiyati dan Rahmuniyati (2019, 113) yang meneliti sanitasi ramah disabilitas di sarana transportasi publik di Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat salah satu persoalan adalah tidak adanya peraturan lain selain dua Peraturan Menteri di atas yang mengatur sanitasi bagi penyandang disabilitas, terutama Peraturan Daerah (Perda). Permenhub No. 48/2015 yang juga menjadi salah satu dasar penyediaan sanitasi ramah disabilitas masih fokus pada jumlah dan kondisi toilet, tetapi belum memperhitungkan aksesibilitas. Tidak hanya itu, bahkan penamaan “toilet difabel” menimbulkan masalah karena nama tersebut mencegah beberapa pihak untuk mengaksesnya karena label “difabel” pada toilet tersebut yang otomatis diberikan pada penggunanya. Penamaan seperti “kursi prioritas” yang disertai dengan penjelasan pihak-pihak yang termasuk prioritas yang paling berhak mengakses kursi tersebut lebih efektif karena mencegah terjadinya kesalahpahaman seperti di atas.

Persoalan WASH bagi penyandang disabilitas harus diselesaikan dengan pendekatan multi-perspektif. Penetapan regulasi yang berbasis HAM seperti UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat menjadi permulaan. Paradigma HAM ini menjadi kemajuan bila dibanding paradigma kesehatan yang sebelumnya digunakan karena paradigma kesehatan cenderung melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang sakit dan perlu dikasihani (Hastuti, dkk, 2020, 7). Peraturan ini juga diperkuat dengan peraturan lainnya yang menyebutkan penyandang disabilitas dalam sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transportasi publik.

Namun pembangunan WASH tidak bisa hanya menekankan top-down atau bottom-up tetapi harus memadukan keduanya. Dari perspektif top-down, data yang akurat dan terintegrasi mengenai jumlah, jenis, dan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga pelaksanaan di tingkat bawahnya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif karena data telah terhimpun. Adanya regulasi dapat memaksa berbagai pihak untuk menyediakan sarana ramah disabilitas, seperti sebagai syarat perizinan pendirian gedung. Dari bottom-up, pengelolaan air dan fasilitas sanitasi juga dapat diserahkan kepada pihak kolektif masyarakat yang turut dipantau oleh sekelompok ahli. Bakker (2010) dalam analisisnya mengenai krisis air mendorong pengakuan atas hak individu dan hak kolektif atas air. Ini karena suatu representasi dari tiap bagian masyarakat dalam suatu kolektif harus terus diawasi. Kondisi ini dapat berjalan dalam situasi yang demokratis dan desentralistik. Kerja sama dengan pakar juga diharapkan mampu membentuk pengelolaan yang berkelanjutan (sustainable).

Era digital membawa perubahan besar dalam cara kita memahami dan menerapkan hukum, terutama dalam hal simbolisme yang kini semakin abstrak dan terdesentralisasi. Simbol-simbol hukum yang sebelumnya berbentuk fisik dan sangat terikat pada representasi visual, seperti patung Dewi Keadilan atau bangunan pengadilan, mulai bergeser ke arah konsep-konsep digital yang lebih dinamis. Perubahan ini memunculkan sebuah fenomena baru yang dapat disebut sebagai Digital Human in Law Symbolicum, yaitu transformasi simbolisme hukum di era digital.

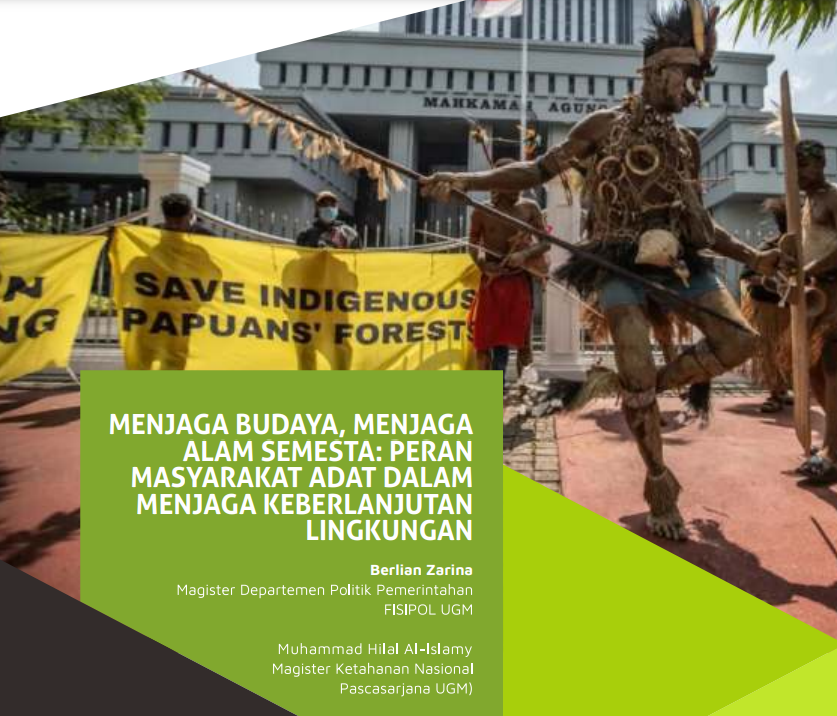

Aktivitas pembangunan yang diterapkan saat ini seringkali mengacu pada dikotomi antara manusia dan alam. Manusia ditempatkan sebagai puncak tertinggi dari kesatuan ekosistem yang ada bumi, sebab sebagai subjek yang dirasa memiliki akal dan kemampuan mengelola kehidupan. Semakin banyaknya transformasi alam yang berimplikasi pada perubahan iklim menunjukkan bahwa manusia hanya memanfaatkan alam sebatas ladang bagi akumulasi kapital semata. Oleh karena itu, diperlukan etika atau peralihan paradigma untuk melihat dikotomi alam dan manusia sebagai wujud mitigasi perubahan iklim serta mendukung kehidupan yang sustainability. Paradigma ini merupakan kesatuan antara manusia dengan alam tanpa adanya strata dan ketimpangan pada subjek tertentu (Sholihin, 2019). Dengan paradigma ini, tak hanya hanya mampu menjaga keberlanjutan alam dan memitigasi perubahan iklim, tetapi turut menjaga eksistensi masyarakat lokal yang ada. Meskipun di satu sisi keberadaan masyarakat lokal diperlukan sebagai komunitas pelestarian alam, di sisi lain akibat proliferasi industri ekstraktif dan perkebunan membuat jaminan atas eksistensi mereka kian dipertanyakan.

Seiring masifnya transformasi lingkungan untuk aktivitas industri, korelasi reduksi masyarakat lokal dalam hal ini terus terjadi, khususnya dalam konteks lokal dan ekspansi industri perkebunan kelapa sawit. Sebaran ekspansi industri ini sebagai dalang konflik yang menyasar hutan dan Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, Masyarakat Suku Awyu dan Suku Moi di Papua, perselisihan Masyarakat Tano Batak dengan perusahaan kertas pulp, bahkan ekspansi perusahaan kelapa sawit telah merusak aset masyarakat adat seperti makam leluhur Masyarakat Suku Mapur di Bangka Belitung. Ekspansi industrialisasi di segala penjuru memaksa mereka tersisihkan dan menyesuaikan perkembangan zaman. Padahal peran mereka telah diakui mampu menjaga kelestarian dan ekosistem kehidupan, yang mana 80% hutan dengan keanekaragaman hayati saat ini berada dalam perlindungan dan naungan masyarakat adat (Rahman, 2022).

Menelusuri Kontribusi Masyarakat Adat dalam Perlindungan Alam

Populasi masyarakat adat memang hanya berkisar 4-5 % dari populasi dunia, namun peran mereka begitu signifikan dalam pelestarian keanekaragaman dunia (Garnett dkk, 2018; Sobrevila, 2008). Pentingnya peran masyarakat adat ini tercermin seperti di Malaysia yang mana mereka memiliki andil dalam perlindungan dan konservasi biodiversitas (Teow & Tang, Sunway University), di Filipina dan di daerah Amazon keanekaragaman hayati bergantung pada pengetahuan dan inovasi dari masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam (thegef.org, 2019; afd.fr, 2023). Di Indonesia juga membuktikan demikian, kehidupan masyarakat adat melalui kearifan lokal di Desa Kemiren Banyuwangi, masyarakat Kampung Dukuh Kabupaten Garut, dan dan masyarakat di Dusun Belanak Bangka Barat yang selaras dengan alam diterapkan dalam penjagaan sumber penghidupan seperti air dan pertanian (Pratama, 2018; Sufia dkk, 2016; Wijanarko, 2013). Peran masyarakat lokal dalam kajian literatur di atas merupakan bukti nyata bahwa keberadaan mereka dalam menjaga alam begitu krusial dan diperlukan.

Sebagai bukti konkret, mengetahui peranan masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan secara lebih jauh akan membantu memperluas dan mempekuat posisi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Islamy (2023) lalu, memaparkan bahwa masyarakat adat yakni Suku Mapur di Bangka Belitung di samping menjaga dan melindungi lingkungan juga tak terlepas dari berbagai konflik yang berusaha melemahkan posisi mereka seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit. Di samping giat ekspansi ini, mereka juga kian memperkuat posisi dengan membentuk komunitas masyarakat berupa Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kini semakin terwujudkan dengan menjadikan daerah mereka sebagai tempat wisata kultural. Hal ini sebagai bentuk penguatan keberadaan mereka di masyarakat, termasuk dengan menyebarluaskan informasi perkembangan mereka dari waktu ke waktu.

Bagi masyarakat Suku Mapur, hutan merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hutan sebagai entitas yang melekat dengan kehidupan mereka memunculkan keterikatan dan rasa memiliki yang perwujudannya mengharuskan mereka menjaga keberadaannya dari generasi ke generasi. Mereka menempatkan keberadaan alam bukanlah sesuatu yang berada di bawah mereka, melainkan sebagai sumber kehidupan dan setara layaknya keluarga manusia lainnya. Posisi ini mengisyaratkan paradigma deep ecology yang tanpa sadar telah diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hutan dan alam telah menyediakan segalanya bagi kelangsungan kehidupan mereka, dengan begitu mereka juga harus melakukan hal yang sama dalam bentuk perawatan dan penjagaan hutan secara turun-temurun dalam berbagai aspek, seperti kegiatan berburu, berkebun, dan segala bentuk pemanfaatan hutan tak terlepas dari kepercayaan yang telah mereka wariskan.

Untuk menjaga kelestarian dan perlindungan hutan sebagai sumber kehidupan, mereka menerapkan berbagai pantangan dan larangan di kala beraktivitas di dalam hutan. Keingintahuan berlebihan di satu sisi memberikan dampak yang positif karena mendorong kita mencari tahu secara lebih apa yang ingin diketahui. Namun, berbeda dengan kepercayaan masyarakat Suku Mapur. Keingintahuan yang berlebihan menurut mereka akan berpotensi membawa pulang barang apapun yang ditemukan di dalam hutan, dan ini sebagai sebuah larangan. Pohon-pohon yang rindang di dalam hutan tak serta merta mereka gunakan seenaknya karena merupakan bagian dari kawasan tempat tinggalnya. Melainkan dengan ketentuan pemanfaatan kayu dari pohon-pohon yang sudah layak untuk ditebang dan tidak digunakan secara berlebihan. Segala jenis binatang boleh diburu asalkan tidak secara liar dan ugal-ugalan, karena akan merusak habitat hewan yang bersangkutan jika diburu secara masif. Pada intinya, semua yang ada di dalam hutan boleh dimanfaatkan, asalkan tidak berlebihan dan melanggar aturan. Larangan yang mereka percayai juga bukan sekedar aturan semata, namun ada sanksi balasan jika terbukti melanggar. Mereka percaya, jika ada yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan maka akan mendapat balasan keburukan atas perlakuannya seperti gagal panen, terkena penyakit, hingga tertimpa musibah.

Keberadaan masyarakat adat yang mendorong perubahan paradigma dalam berinteraksi dengan lingkungan hendaknya menjadi pelajaran bagi kita di masa kini. Perannya yang krusial dalam keberlanjutan lingkungan menunjukkan paradoks pada realita di lapangan yang semakin menyisihkan mereka. Oleh karena itu, masyarakat Suku Mapur sangat antusias mendukung terbentuknya Masyarakat Hukum Adat (MHA), hal ini karena akan memperkuat penjagaan dan pelestarian hutan adat maupun budaya mereka. Dengan adanya MHA ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat adat di mata masyarakat dan bisa lebih optimal menerapkan pengetahuan dan kearifan lokal sembari melindungi dan memanfaatkan hutan. Pada 2023 lalu, mahasiswa Universitas Bangka Belitung juga turut melakukan pemetaan partisipatif untuk membantu posisi sebaran hutan adat di wilayah mereka (fisip.ubb.ac.id, 12/11/23). Pemetaan ini sebagai langkah bagi masyarakat adat untuk mengklaim hak-hak mereka, termasuk dengan melibatkan berbagai aktor untuk memperkuat hal tersebut, salah satunya lembaga mahasiswa. Kedepannya, masyarakat adat tak hanya diharapkan bisa mendapatkan hak-hak atas wilayah mereka semata, melainkan turut menjalankan aktivitas mereka secara leluasa dan berkontribusi bagi penjagaan alam semesta untuk generasi mendatang.

Referensi

Afd.fr. (2024). Protecting Biodiversity: The Key Role of Indigenous Communities Diakses di https://www.afd.fr/en/actualites/protecting-biodiversity-key-role-indigenous-communities yang pada 25 Agustus 2024

Al-Islamy, M. H. (2023). Peranan Masyarakat Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Skripsi. Universitas Sriwijaya

Fisip.ubb.ac.id. (2023). Mengabdi Pada Suku Mapur, DPM FISIP UBB Lolos Abdidaya Ormawa 2023 di UNEJ. Artikel Opini pada 13 November 2023 dari https://fisip.ubb.ac.id/berita/2023/11/13/171/mengabdi-pada-suku-mapur-dpm-fisip-ubb-lolos-abdidaya-ormawa-2023-di-unej yang diakses pada 17 September 2024

Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., … & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability, 1(7), 369-374.

Pratama, W. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Pada Hutan Adat Dusun Belanak, Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat). Bangka: Universitas Bangka Belitung.

Rahman, F. (2022). Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan. Diakses di https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/ pada 20 Agustus 2024

Sholihin, E. B. (2019). Kontestasi Wacana Lingkungan dan Gerakan Perlawanan Offshore Tin Mining di Belitung Timur. Universitas Gadjah Mada. Tesis

Sobrevila, C. (2008). The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation The Natural but Often Forgotten Partners. The World Bank

Sufia, R,. Sumarmi,. Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Pendidikan. Vol. 1 No. 4

Teow,. H,. H. & Tang, S. Roles of Malaysian indigenous communities in biodiversity conservation: A case study approach. Sunway University

Thegef.org. (2019). Indigenous peoples in the Philippines leading conservation efforts Diakses di https://www.thegef.org/newsroom/feature-stories/indigenous-peoples-philippines-leading-conservation-efforts pada 25 Agustus 2024

Wijanarko, B. (2013). Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Tradisional dalam Masyarakat Adat (Peranan Kepala Adat dalam Mewariskan aturan Adat di Kampung Adat Dukuh Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat). Jurnal Pendidikan Geografi. Vol. 13 No. 2

[flipbook height=”950″ pdf=” https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1571/2024/10/Megashift__10-01.pdf “].

Melalui green economy, pekerjaan yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah green job diperkenalkan. Green job juga cukup populer dalam satu dekade terakhir karena didukung oleh green economy. Pada dasarnya, green job mencakup pekerjaan yang dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup seperti ilmuwan, human resource, peneliti, dan lain sebagainya. Kekhawatiran akan dampak perubahan iklim terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup membuat green job banyak diminati. Di Indonesia, berbagai perusahaan maupun organisasi membuka green job untuk bersinergi dengan tujuan SDGs. Seperti Pertamina Foundation yang membuka green job untuk kepentingan program Corporate Social Responsibility (CSR) meliputi pemulihan area bekas tambang, perlindungan area sekitar tambang, dan lain sebagainya. Pemerintah juga berkontribusi dalam mengimplementasikan green economy dengan para investor untuk menarik minat publik terhadap green job. Lebih lanjutnya, green job telah mendorong gender equality dan meminimalisir inequality dalam konteks gender, sosial, dan ekonomi terhadap perempuan. Gender equality sangat penting untuk menciptakan kesetaraan bagi perempuan dalam green economy. Selain itu, green job juga membantu dalam mengurangi kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim. Partisipasi perempuan dapat menyediakan gender-sensitive data dan masukan bagi para pemangku kepentingan. Melalui artikel ini, penulis akan membahas lebih lanjut tentang green job dan kesetaraan bagi perempuan dalam green economy. Diskusi tentang green economy cukup menarik terutama untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perempuan.

Memahami Posisi Perempuan dalam Green Economy

Berdasarkan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, di tahun 2024, diharapkan green economy dapat menjadi kontributor utama untuk mencapai target aksi pelestarian lingkungan hidup, terutama perubahan iklim. Selain itu, green economy diharapkan dapat membantu negara dalam mempertahankan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui Global Green Economy Index (GGEI), setiap negara yang berpartisipasi dalam green economy akan dinilai kinerjanya dalam mendorong terwujudnya SDGs. GGEI memungkinkan setiap negara untuk dapat membangun dialog dan mengkomunikasikan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan serta mempromosikan progress kinerja mereka dalam green economy. Adapun, partisipasi perempuan juga cukup disoroti untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap gender, baik laki-laki dan perempuan diharapkan memiliki persentase partisipasi yang sama dalam green economy. Pengaruh green economy tidak akan berkelanjutan jika gender equality tidak tercapai (UNDP Indonesia, 2024). Oleh karena itu, untuk selaras dengan tujuan SDGs, organisasi internasional di Indonesia seperti UNDP sangat menekankan pentingnya gender equality dalam green economy. Pada dasarnya, gender equality sangat penting untuk melindungi kerentanan perempuan. Pada konteks ekonomi, perempuan cenderung dirugikan karena stigma gender yang melekat dalam diri mereka. Terkait dengan ketenagakerjaan, perempuan cenderung memiliki gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki karena terbatasnya akses terhadap sumber daya. Inequality di Indonesia masih membatasi sebagian perempuan untuk dapat bekerja di beberapa sektor, baik formal maupun non-formal.

Selain itu, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan memiliki tingkat kerentanan tinggi karena penurunan kualitas lingkungan hidup. Perempuan dari negara berkembang seperti Indonesia masih sangat bergantung dengan sumber daya alam dari hutan. Karena perubahan iklim, perempuan dari kelompok menengah ke bawah harus kehilangan pemasukan ekonomi. Perempuan tersebut terkadang juga menanggung keluarga dan harus lebih bekerja keras untuk memperoleh tambahan pemasukan ekonomi. Terkait kebencanaan di Indonesia, perempuan juga lebih rentan menjadi korban bencana karena naluri alami mereka untuk menyelamatkan harta benda maupun anggota keluarga. Kerentanan para perempuan memang sudah sepantasnya untuk dipertimbangkan dalam pengimplementasian green economy. Sejauh ini, pemerintah telah berusaha mengurangi gap karena atribut gender dengan menetapkan parameter gender equality dalam implementasi green economy di Indonesia. Terdapat tiga sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah menuju transisi ke pembangunan yang berkelanjutan dalam green economy yaitu kehutanan, pengelolaan limbah, dan energi. Hampir pada setiap sektor, peran perempuan juga cukup signifikan dalam mendorong terwujudnya SDGs. Pada sektor kehutanan, para petani perempuan cenderung memiliki kesadaran akan penggunaan limbah organik daripada kimia untuk penanaman bibit-bibit pohon. Sedangkan, pada sektor pengelolaan limbah dan energi, para pengusaha perempuan juga cenderung memiliki kesadaran akan manajemen limbah dan penghematan energi.

Relasi Green Job dan Gender Equality

Penurunan kualitas lingkungan hidup karena perubahan iklim merupakan ancaman bagi setiap negara. Oleh karena itu, ILO, UNEP, dan International Trade Union Confederation (ITUC) pada tahun 2007 memprakarsai green job sebagai dialog tentang kebijakan dan program yang mampu mendukung green economy. Melalui green job, bidang-bidang pekerjaan yang dapat menjawab permasalahan lingkungan hidup berusaha dikembangkan seperti manajemen green supply chain, manajemen limbah, energi alternatif, konservasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan International Labor Organization (ILO) Indonesia, sejak tahun 2010, Indonesia telah berkontribusi dalam melaksanakan proyek green job di kawasan Asia. Hal tersebut telah menciptakan peralihan di pasar tenaga kerja, dari tenaga kerja lama ke tenaga kerja baru yang lebih terampil dan terdidik, terutama dari kelompok rentan seperti perempuan. Green job dapat mempercepat transisi Indonesia ke pembangunan yang berkelanjutan. Secara geografis, Indonesia diprediksi akan mengalami kerusakan lingkungan hidup karena perubahan iklim. Melalui green job, implementasi green economy dapat dimaksimalkan untuk menjaga ketahanan negara dari dampak perubahan iklim. Setiap negara memiliki peluang untuk menciptakan lebih banyak green jobs. Di Indonesia, green job diharapkan dapat meningkatkan koherensi kebijakan pada tingkat nasional dan dapat menciptakan lebih banyak bidang pekerjaan berwawasan lingkungan. Berdasarkan ILO Indonesia, pada tahun 2030 diproyeksikan pekerjaan di bidang energi alternatif dapat meningkat, yaitu 2,1 juta dari bidang energi angin dan 6,3 juta dari bidang energi surya. Selain itu, ILO Indonesia juga memproyeksikan pada tahun 2030, investasi dapat mencapai 630 miliar USD sehingga menciptakan minimal 20 juta lapangan pekerjaan di bidang energi alternatif.

Perkembangan teknologi sangat mendukung eksistensi green job. Seperti auditor energi di industri pengolahan udang Bangladesh, teknisi sistem energi surya di China, spesialis eksplorasi panas bumi di Indonesia, dan lain sebagainya. Lebih lanjutnya, pengintegrasian green job dengan gender equality dalam green economy dapat semakin mempercepat transisi Indonesia ke pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi bersama akan meningkatkan ketahanan negara karena rasa kebersamaan dapat memperkuat rasa persatuan dan menggalang kesadaran bersama untuk pelestarian lingkungan hidup. Sebagai contoh kampanye “All Eyes on Papua” di media sosial yang berhasil menggalang dukungan publik untuk perlindungan kawasan hutan di Papua dari proyek pembangunan oleh perusahaan sawit. Melalui green job, akses terhadap bidang-bidang pekerjaan berwawasan lingkungan juga akan semakin terbuka untuk semua gender. Selama ini, terdapat beberapa bidang pekerjaan yang dikhususkan bagi laki-laki dan cenderung mengesampingkan perempuan. Adanya green job tidak hanya membuka akses perempuan ke lapangan pekerjaan namun juga memfasilitasi mereka dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai tenaga kerja baru yang terampil dan terdidik serta dapat berkompetisi dengan laki-laki. Tentunya, karena green job, wawasan lingkungan sangat diperlukan. Tenaga kerja dalam green job, baik laki-laki dan perempuan dapat memiliki kompetensi untuk berkontribusi dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, dengan adanya gender equality, green job dapat mendukung kondusifitas persaingan kerja karena setiap gender dapat berkompetisi secara sehat.

Gender-Sensitive Data dan Peluang Kesetaraan Bagi Perempuan

Di era digital ini, untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan gender-sensitive data yang memungkinkan perumusan kebijakan dan program efektif. Gender-sensitive data berperan penting dalam tercapainya gender equality dalam green economy. Sebagai contoh, gender-sensitive data dapat memberikan informasi tentang jumlah perempuan yang memiliki akses terhadap green job, energi alternatif maupun lapangan pekerjaan lainnya. Berdasarkan UNDP Indonesia (2024), data tersebut dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan tentang dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan bagaimana perempuan dapat menjadi agen perubahan. Melalui gender-sensitive data, gender equality dapat lebih ditingkatkan dengan menjamin partisipasi setiap gender. Pada dasarnya, setiap gender memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagai kelompok rentan, perempuan cenderung memiliki kebutuhan yang komplek, tidak hanya secara fisik namun juga emosional. Terbatasnya gender-sensitive data seringkali menyebabkan kebutuhan perempuan tidak dapat terakomodasi. Akibatnya, beberapa kebijakan dan program tidak bisa terlaksana dengan baik karena rendahnya partisipasi perempuan. Hal ini juga meningkatkan kerentanan perempuan dalam berbagai aspek karena ketertinggalan mereka dari fungsi strategis. Gender-sensitive data mendukung pendekatan berbasis gender untuk mengetahui kebutuhan perempuan, tidak hanya pemberdayaan namun juga pendampingan. Pendampingan terhadap perempuan diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka dan juga menjamin partisipasi mereka dalam green economy maupun sistem birokrasi.

Tenaga kerja perempuan dapat memiliki peluang yang sama untuk dengan tenaga kerja laki-laki selama proses perekrutan kerja. Pada dasarnya, gender-sensitive data dapat menyediakan data analisis setiap gender. Namun, dalam beberapa hal, memang gender-sensitive data memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan perempuan. Berdasarkan data persentase perempuan selalu di bawah laki-laki sebagai kelompok rentan dan bisa juga di atas laki-laki, akan tetapi juga sebagai kelompok rentan. Dari data tertentu, seperti kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat kerja, gender-sensitive data membantu proses penyelidikan dan improvisasi pekerjaan yang ramah bagi perempuan. Gender-sensitive data mendorong partisipasi perempuan ke posisi-posisi yang memerlukan kecermatan tinggi. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan lebih detail dalam banyak hal. Green job memerlukan kedetailan perempuan untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup. Meskipun itu, partisipasi setiap gender dalam green economy sama pentingnya. Dari gender-sensitive data, implementasi green economy diharapkan dapat memberikan pengaruh yang sama bagi setiap gender. Terkait ketenagakerjaan, gender-sensitive data secara tidak langsung membantu pemetaan lapangan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan gender. Tidak hanya di sektor formal namun juga non-formal, gender-sensitive data dapat menyediakan data yang dapat mendeteksi jika terjadi inequality dan juga untuk pendistribusian kepentingan tertentu. Gender-sensitive data, tidak hanya mendukung kesetaraan bagi perempuan namun juga dapat menjadi strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Gender-sensitive data dapat menjadi kunci dalam mengatasi kemandulan gender equality di Indonesia dan mengikis sistem yang didominasi oleh kekuasaan patriarki.

Kesimpulan

Penurunan kualitas lingkungan hidup karena perubahan iklim merupakan masalah bersama dan memerlukan kolaborasi jangka panjang antar berbagai negara. Di masa depan, dampak perubahan iklim dapat semakin memburuk jika tidak ada upaya serius dari semua pihak. Secara geografis, Indonesia diprediksikan akan mengalami dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan ketahanan negara dengan memaksimalkan implementasi green economy. Sebagai negara berkembang, kesiapan Indonesia tidak hanya dapat menyelamatkan lingkungan hidup namun juga melestarikannya untuk generasi masa depan. Melalui green economy pembangunan yang berkelanjutan dapat diciptakan untuk menuju perekonomian rendah karbon. Adanya green economy juga telah mendukung perkembangan green job. Bersinergi dengan tujuan SDGs, green job dapat mempercepat transisi Indonesia ke pembangunan yang berkelanjutan. Melalui green job, akses terhadap bidang-bidang pekerjaan berwawasan lingkungan juga akan semakin terbuka untuk semua gender. Green job telah mendorong gender equality dan meminimalisir inequality dalam konteks gender, sosial, dan ekonomi terhadap perempuan. Namun, terdapat faktor lainnya yang juga tidak kalah penting yaitu gender-sensitive data. Gender-sensitive data berperan penting dalam tercapainya gender equality dalam green economy. Melalui gender-sensitive data pemberdayaan dan pendampingan terhadap kebutuhan perempuan dapat dilakukan secara efektif. Pada akhirnya, melalui green job yang didukung dengan gender-sensitive data, kesetaraan bagi perempuan dapat diciptakan dalam green economy. Perkembangan industri yang semakin meningkatkan kebutuhan green job harus dapat menciptakan kesetaraan bagi perempuan. Setidaknya, perempuan dapat merasa aman karena bagaimanapun juga peran perempuan lah yang justru mendominasi dalam green economy.

Referensi

Development Programme Indonesia. (18 Maret 2024). Towards Just Green Economy Transition: The Interconnection of Gender Equality, Green Economy and Gender-sensitive Data. Diakses dari https://www.undp.org/indonesia/. Diakses pada 05 Juni 2024.

International Labor Organization Indonesia. (2024). Lembar Fakta tentang Pekerjaan yang Layak dan Ramah Lingkungan (Green Jobs) di Indonesia. Diakses dari https://www.ilo.org/. Diakses pada 05 Juni 2024.

International Labor Organization. (24 Mei 2024). The Development of Green Jobs Roadmap in Indonesia United Nations. Diakses dari https://www.ilo.org/. Diakses pada 06 Juni 2024.

International Labor Organization. (13 April 2016). What is a Green Job?. Diakses dari https://www.ilo.org/. Diakses pada 06 Juni 2024.

Makower, J., & Pike, C. (2009). Strategies for the Green Economy: Opportunities and Challenges in The New World of Business. New York: McGraw Hill.

Masdar, R., Amborowatie, R., Meldawaty, L., Mursali, M. I., & Naida, N. (2022). Implementation of a sustainable green economy in Indonesia: a literature review. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 10: (1), pp. 1-8.

The Jakarta Post. (04 Juni 2024). All Eyes on Papua’ Movement Gains Momentum Online. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/06/04/all-eyes-on-papua-movement-gains-momentum-online.html. Diakses pada 05 Juni 2024.

[flipbook height=”950″ pdf=” https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1571/2024/09/Megashift__09-03.pdf”].

Meningkatnya interaksi lintas batas memunculkan ruang sosial transnasional baru oleh berbagai faktor. Dalam ranah budaya populer, kehadiran kelompok penggemar khususnya di kalangan generasi muda yang menjadi wadah dalam berinteraksi antar individu dengan kesamaan kegemaran dapat menjadi salah satu contohnya. Dengan bantuan kekuatan digital, aktivitas penggemar tidak lagi hanya berkutat pada menulis atau memproduksi konten terkait budaya pop seperti fiksi penggemar atau video remix (Brough & Shresthova, 2012), melainkan saat ini telah banyak bermunculan aksi-aksi sosial mengatasnamakan fandom (istilah untuk grup penggemar) yang diprakarsai oleh generasi muda. Di Indonesia, 16 grup penggemar K-pop pernah melakukan penggalangan dana untuk korban gempa bumi di Sulawesi dan banjir di provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil mengumpulkan dana sekitar $100.000 dalam 10 hari (Walden & Salim, 2021). Pada tahun 2020, Penggemar K-pop Indonesia juga mengadakan kampanye online untuk menyoroti deforestasi yang cepat di Papua, dengan membagikan tagar #SavePapuanForest di media sosial dan menjadikannya trending topik di Twitter (Yi, 2021). Menurut (Jenkins, 2013), hal ini disebut sebagai “fan activism”. Fan activism didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh penggemar untuk menangani masalah sosial, sipil maupun politik melalui adanya keterlibatan serta penyebaran strategis akan konten budaya populer (Brough & Shresthova, 2012).

Industri pariwisata berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi karbon yang dihasilkan transportasi, konsumsi barang dan jasa seperti makanan dan akomodasi sebesar delapan persen (Lenzen et al, 2018: 523). Selain itu, aktivitas mass tourism memberikan dampak buruk terhadap masyarakat sekitar dan ekosistem karena meninggalkan polusi, sampah dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan (Is over-tourism the downside of mass tourism, 2018). Pembangunan akomodasi di kawasan alam juga memberikan dampak negatif karena mengambil banyak tanah, sumber daya air, pengelolaan sampah buruk dan menurunnya produktivitas agrikultur (Chong, 2019: 157). Di sisi lain, sektor pariwisata juga rentan terhadap dampak perubahan iklim. Banyak destinasi wisata erat kaitannya dengan lingkungan alam, sementara iklim mempengaruhi sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata seperti produktivitas dan keanekaragaman hayati, kondisi cuaca, kualitas dan ketinggian air. Iklim juga dapat mengurangi kunjungan wisata karena membawa penyakit menular, kebakaran hutan, munculnya bakteri atau hama dan bencana alam (UNWTO: 2008: 28). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, praktik ecotourism dapat menjadi strategi (Wondirad, 2019: 1048). Tulisan ini mengelaborasi sejauh mana kontribusi dan adaptasi ecotourism terhadap perubahan iklim?

Penggunaan aplikasi kencan online untuk mencari jodoh sudah menjadi hal yang lumrah di era digital. Ia menawarkan ekstensi domain bagi mereka yang terlalu sibuk atau bahkan ‘terlalu malu’ untuk menginisiasi sebuah perkenalan. Bagi beberapa orang, pengalaman menggunakan aplikasi ini bak seperti sedang Ikan Mas yang paling proporsional untuk ukuran akuariumnya, atau seperti memilih model baju paling pas di situs belanja online ketika memasukkan kata kunci “dress wanita”. Potret-potret yang ter-swipe kiri atau kanan seolah-olah hanya representasi dari sebuah objek. Tak jarang kita bahkan lupa pada wajah dan nama mereka.